|

23鬼の寒念佛

鬼が僧衣をまとっている絵で、慈悲ある姿とは裏腹な偽善者を諷刺したものです。

鬼の住まいは人間の心の内にあるということで、描かれた鬼の角は、佛の教えである三毒(貧欲・瞋恚・愚痴)いわゆる人々の我見、我執であると言えます。

人は自分の都合で考え、自分の目でものを見、自分にとって欲しいもの、利用できるもの、自分により良いものと、限りなく角を生やします。

大津絵の鬼は、それを折る事を教え、鬼からの救いを示唆しているとも言われています。 |

|

24天之狭土神(あめのさづちのかみ)

古事記にだけ登場する神で、土に宿る神とされる。

山の神「大山津見神」と野の神「鹿屋野比売神」が生んだ8柱の神の一柱。対となる神に「国之狭土神」がいる。

日本書紀には登場しない。「さ」は「神聖な」という意味で、「つち」は「土」。「山の神聖な土の神」という意味になろうか。 |

|

25風木津別之忍男神

神名の読みは、本文中、「風」をカザと訓読し「木」を音読する指示が注されているが、「木」の音読みをモととるかモクととるかで読み方が分かれ、主には、カザモツワケノオシヲとする説とカザモクツワケノオシヲとする説がある。 |

|

26大綿津見神(おほわたつみのかみ/おおわたつみのかみ)

ワタツミの名義について、「綿津見」の字は借字で、ワタは海のこと、神名は、海の神霊の意と解される。海の神である。

神名にワタツミと付く神は多いが、ヤマツミと付く山の神が多いのと同じく、元来は特定の神格に限らず、海の神一般を指す普遍的な名称であったとも考えられる。類似の神として、伊耶那岐神の禊の段に、禊で生まれた底津綿津見神・中津綿津見神・上津綿津見神の三柱の綿津見神が見られる。

|

|

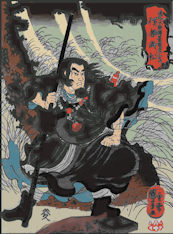

27武松(ぶしょう)は、中国の小説で四大奇書の一つである『水滸伝』(金瓶梅)の登場人物。梁山泊108人の豪傑の1人。人喰い虎退治、潘金蓮と西門慶の仇討ちなどで知られる。

天傷星の生まれ変わりで、序列は梁山泊第十四位の好漢。渾名は行者(ぎょうじゃ)で、修行者の姿をしていることに由来。

鋭い目と太い眉をもつ精悍な大男で、無類の酒好き。拳法の使い手であり、行者姿になってからは2本の戒刀も用いた。

|

|

28熊野櫲樟日命(くまのむすび)

『日本書紀』では、熊野櫲樟日命、熊野忍蹈命、熊野忍隅命、熊野大角命と出てくるが、どれが神名として原型に近いかは明確ではない。

熊野久須毘命の名義は、「熊野」は、地名とする説や、隈野の意で奥まった野の意とする説、また、神饌を意味するクマととる説がある。「久須」は「奇(くす)し」の語幹、「毘」は神霊の意で、奇しい神霊とする説がある。

「熊野」を地名と取った場合、出雲国意宇郡の「熊野坐神社」(『延喜式』神名帳。『出雲国風土記』には「熊野大社」)に関連づけて考えられる。その祭神は、出雲国造神賀詞に「伊射那伎の日まな子、かぶろき熊野の大神、櫛御気野命」、『出雲国風土記』意宇郡に「伊弉奈枳の麻奈子に坐す熊野加武呂の命」とある。櫛御気野命に神饌を意味するミケが含まれていることから、熊野久須毘命のクマを同じく神饌と捉え、同一の神格ととる説もある |

|

29アメノホヒノミコト(天之菩卑命)

天照大御神と須佐之男命が誓約をしたときに生まれた五男三女神の一柱。天照大御神の右のみずらに巻いた勾玉から成った。物実(ものざね:物事のタネとなるもの)の持ち主である天照大御神の第二子とされ、天忍穂耳命の弟神にあたる

|

|

30天津日子根命

神祇 天津神

全名 天津日子根命

別名 天津彦根命

親 素戔嗚尊

天照大神

子 天目一箇神

神社 桑名宗社、多度大社等

テンプレートを表示

アマツヒコネは、日本神話に登場する神。

|

|

31市寸島比売命

イチキシマヒメ(イツキシマヒメ)は、日本神話に登場する女神で、宗像三女神の一柱。水の神である。絶世の美女とされ、商売繁盛、芸能、金運、勝負、豊漁、交通安全、五穀豊穣、海の神として信仰されている。 |

|

32武内宿禰(たけしうちのすくね)

景行・成務・仲哀・応神・仁徳の5代(第12代から第16代)の各天皇に仕えたという伝説上の忠臣である[2]。紀氏・巨勢氏・平群氏・葛城氏・蘇我氏など中央有力豪族の祖ともされる。

|

|

33金アメノトコタチ(天之常立神)は『古事記』において、「造化三神」と、その後に現れたウマシアシカビヒコジと共に「天津神」の中でも別格の存在の五柱として「別天津神(ことあまつかみ)」と呼ばれています。

アメノミナカヌシ→タカミムスビ→

カミムスビ→ウマシアシカビヒコジ→

アメノトコタチと順に現れたとされますが、この神々はすぐに身を隠したとされ謎の多い神様でもあります。

|

|

34木花之佐久夜毘売(このはなのさくやびめ)

『古事記』では本名を神阿多都比売(かむあたつひめ)、別名を木花之佐久夜毘売(このはなのさくやびめ)、『日本書紀』では本名を神吾田津姫(かみあたつひめ)、神吾田鹿葦津姫(かむあたかあしつひめ)、別名を木花開耶姫(このはなのさくやびめ)

|